Alcara Li Fusi e San Marco d'Alunzio uniti per un turismo autentico, con le vie del rosmarino

Nel cuore pulsante dei Monti Nebrodi, due gioielli della Sicilia, San Marco d'Alunzio e Alcara Li Fusi, uniscono le forze per svelare una nuova visione di turismo: autentico, lento e profondamente connesso al territorio. Qui, la natura incontaminata e la storia millenaria si intrecciano in un abbraccio unico, promettendo un'esperienza indimenticabile, lontana dai soliti circuiti.

Nel cuore pulsante dei Monti Nebrodi, due gioielli della Sicilia, San Marco d'Alunzio e Alcara Li Fusi, uniscono le forze per svelare una nuova visione di turismo: autentico, lento e profondamente connesso al territorio. Qui, la natura incontaminata e la storia millenaria si intrecciano in un abbraccio unico, promettendo un'esperienza indimenticabile, lontana dai soliti circuiti.

Lo Scoglio di Santa Rosalia ed una cappella tra mare, amore e memoria

Sulle coste di Trabia, affacciata sul mare e abbracciata dagli scogli, sorge una piccola cappella costruita nei primi decenni del ’900. Un luogo intimo, fatto di pietre, conchiglie e stalattiti, nato non per ostentazione, ma per amore.

Sulle coste di Trabia, affacciata sul mare e abbracciata dagli scogli, sorge una piccola cappella costruita nei primi decenni del ’900. Un luogo intimo, fatto di pietre, conchiglie e stalattiti, nato non per ostentazione, ma per amore.

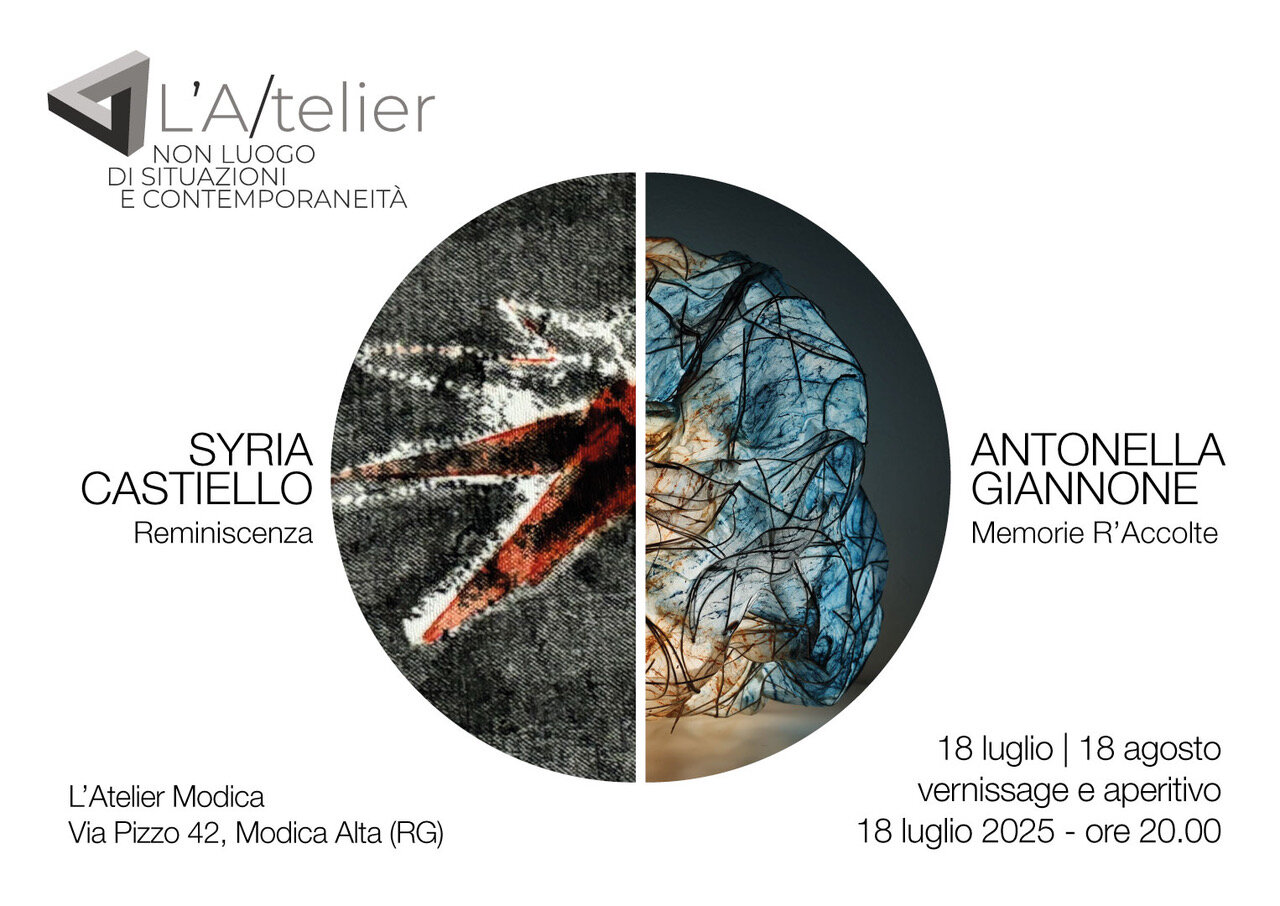

L'A/telier art gallery di Modica presenta la nuova esposizione di due artiste della nostra provincia : Syria Castiello-reminiscenza e Antonella Giannone-memorie r'accolte

Dal 18 Luglio al 18 Agosto 2025, inaugurazione venerdì 18 Luglio alle ore 20.00

Dal 18 Luglio al 18 Agosto 2025, inaugurazione venerdì 18 Luglio alle ore 20.00

Gibellina Photoroad 2025: il racconto del festival della fotografia a cielo aperto

Con il titolo "Senza tempo", la nuova edizione del festival trasforma il paese siciliano in un laboratorio visivo sulla memoria. Fino al 20 agosto 2025, quindici mostre fotografiche, all'aperto e site specific, interrogano l'identità dell'immagine nel mondo visivo contemporaneo.

Con il titolo "Senza tempo", la nuova edizione del festival trasforma il paese siciliano in un laboratorio visivo sulla memoria. Fino al 20 agosto 2025, quindici mostre fotografiche, all'aperto e site specific, interrogano l'identità dell'immagine nel mondo visivo contemporaneo.

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Warning: Undefined array key "isHighlighted" in D:\inetpub\webs\clicksiciliacom\blogclicksicilia\res\x5engine.php on line 1409

Il festival si aprirà sabato 12 luglio e si concluderà sabato 26 luglio e porterà sul palco spettacoli delle compagnie Quartiatri, Lucipicuraru, Teatro Tascabile di Bergamo, Teatrialchemici / Dadadàun e uno spettacolo di Enzo Toto, autoprodotto dal Teatro del Baglio.

Le Associazioni Nuove Vie per un Mondo Unito APS e, l’Associazione Culturale Teatrale Senso Unico Alternato, sono liete di presentare Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro – Il Musical, un grande progetto culturale che unisce l’arte del teatro alla profondità del messaggio umano

Futurismo e maestri siciliani in mostra a Centuripe

Dal 21 giugno al 4 novembre 2025 il Centro Espositivo Antiquarium di Centuripe ospita una grande mostra sul Futurismo e sul ruolo degli artisti siciliani nel movimento, con opere di Balla, Boccioni, Depero, D’Anna, Rizzo, Corona e altri protagonisti di una stagione meno nota dell’avanguardia marinettiana.

Dal 21 giugno al 4 novembre 2025 il Centro Espositivo Antiquarium di Centuripe ospita una grande mostra sul Futurismo e sul ruolo degli artisti siciliani nel movimento, con opere di Balla, Boccioni, Depero, D’Anna, Rizzo, Corona e altri protagonisti di una stagione meno nota dell’avanguardia marinettiana.

SARP (Sicily Artists in Residence Program) è una residenza per artisti e una galleria situata a Linguaglossa, alle pendici settentrionali dell'Etna in Sicilia.

Programma di Residenza per Artisti: SARP offre opportunità di residenza sia per artisti "Giovani" (generalmente sotto i 40 anni, ma con una mentalità aperta a idee fresche) che "Senior" (artisti a metà carriera e affermati).

Programma di Residenza per Artisti: SARP offre opportunità di residenza sia per artisti "Giovani" (generalmente sotto i 40 anni, ma con una mentalità aperta a idee fresche) che "Senior" (artisti a metà carriera e affermati).

Retro Pensiero: la cucina che torna alla terra, Modica RG, 1–2 luglio 2025

Due giorni di fuoco, pensiero e cucina che torna all’origine.

Retro Pensiero è l’incontro tra Pensiero (Modica) e Retrobottega (Roma), due cucine che condividono una visione etica, concreta e libera.

Due giorni di fuoco, pensiero e cucina che torna all’origine.

Retro Pensiero è l’incontro tra Pensiero (Modica) e Retrobottega (Roma), due cucine che condividono una visione etica, concreta e libera.

#1E90FF, è una tonalità vivace, brillante e riconoscibile

Il "Dodger Blue" è una tonalità di blu vivace e brillante, molto riconoscibile, il cui nome deriva dal suo utilizzo nelle uniformi della famosa squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers.

Codice Esadecimale: Il codice esadecimale standard per il Dodger Blue è #1E90FF. Questo si traduce in valori RGB di (30, 144, 255), indicando una predominanza di blu con una buona componente di verde e una piccola quantità di rosso.

Il "Dodger Blue" è una tonalità di blu vivace e brillante, molto riconoscibile, il cui nome deriva dal suo utilizzo nelle uniformi della famosa squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers.

Codice Esadecimale: Il codice esadecimale standard per il Dodger Blue è #1E90FF. Questo si traduce in valori RGB di (30, 144, 255), indicando una predominanza di blu con una buona componente di verde e una piccola quantità di rosso.

Itinerario 3. Poggioreale, dove tradizione e tecniche secolari incontrano il gusto

A Poggioreale cibo e tradizione sono ancora oggi un segno concreto e tangibile di una comunità che resiste e che è riuscita a conservare e mantenere la propria identità trasferendola da un antico verso un nuovo centro. Qui è possibile assaporare infatti specialità legate alle festività, ma anche pietanze dolci e salate gustabili tutto l’anno.

A Poggioreale cibo e tradizione sono ancora oggi un segno concreto e tangibile di una comunità che resiste e che è riuscita a conservare e mantenere la propria identità trasferendola da un antico verso un nuovo centro. Qui è possibile assaporare infatti specialità legate alle festività, ma anche pietanze dolci e salate gustabili tutto l’anno.

Itinerario 2. Città fantasma e ruderi: la memoria delle pietre che raccontano il terremoto del Belice

Il terremoto che colpì la Valle del Belice nel Gennaio del 1968 mostrò a tutta l’Italia uno spaccato della vita delle aree interne del nostro Paese. Una vita dura, fatta di povertà e disagio, ma che esprimeva grandi valori come la socialità, l’identità e l’orgoglio.

Il sisma danneggiò notevolmente i centri storici di oltre dieci città dell’entroterra trapanese e agrigentino, ma furono decenni di incuria e scelte politiche infelici a distruggere definitivamente molte delle architetture e del tessuto urbano di città sorte da secoli tra le colline della Valle del Belice.

Il terremoto che colpì la Valle del Belice nel Gennaio del 1968 mostrò a tutta l’Italia uno spaccato della vita delle aree interne del nostro Paese. Una vita dura, fatta di povertà e disagio, ma che esprimeva grandi valori come la socialità, l’identità e l’orgoglio.

Il sisma danneggiò notevolmente i centri storici di oltre dieci città dell’entroterra trapanese e agrigentino, ma furono decenni di incuria e scelte politiche infelici a distruggere definitivamente molte delle architetture e del tessuto urbano di città sorte da secoli tra le colline della Valle del Belice.

Trio NOANCA

Domenica 15 Giugno alle ore 19.00, presso l’A/telier di Via Pizzo 42 a Modica Alta abbiamo il piacere di ospitare il Trio Noanca di Ravensburg, Germania:

Carmen con la sua fisarmonica, Andreas il contrabbassista e Norbert con violino e viola.

Domenica 15 Giugno alle ore 19.00, presso l’A/telier di Via Pizzo 42 a Modica Alta abbiamo il piacere di ospitare il Trio Noanca di Ravensburg, Germania:

Carmen con la sua fisarmonica, Andreas il contrabbassista e Norbert con violino e viola.

Da grandi momenti di crisi, possono nascere nuove sperimentazioni e importanti processi creativi. A seguito del terremoto che ha gravemente colpito le comunità della Valle del Belice nel 1968, numerosi artisti, architetti e urbanisti esponenti dell’arte e dell’architettura contemporanea del secondo dopoguerra sono stati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Scopri Santa Rita, il pittoresco borgo rurale nel cuore della Sicilia! Un tempo noto come Pisciacane, questo affascinante luogo offre panorami mozzafiato e un'atmosfera autentica. Unisciti a noi per esplorare la sua storia e le sue curiosità.

Il Dopolavoro Ferroviario festeggia 100 anni di storia con una grandiosa “Olimpiade del Secolo 1925-2025”. L’evento, di risonanza nazionale e di profondo significato storico-sociale, si terrà a Cefalù dal 5 all’8 giugno 2025 nell’incantevole Cefalù-Resort Sporting Club.

Per onorare questo importante anniversario, il Dopolavoro Ferroviario radunerà i propri iscritti provenienti da ogni parte d’Italia, offrendo un’occasione preziosa di incontro, condivisione, sana competizione e celebrazione.

Per onorare questo importante anniversario, il Dopolavoro Ferroviario radunerà i propri iscritti provenienti da ogni parte d’Italia, offrendo un’occasione preziosa di incontro, condivisione, sana competizione e celebrazione.

Lo ammetto senza problemi: non ho mai desiderato una Stratocaster.

Per chi fosse a digiuno di musica e chitarre, la Stratocaster è un modello di chitarra elettrica progettato da Leo Fender e introdotto nel 1954 dalla Fender Musical Instruments Corporation.

Per chi fosse a digiuno di musica e chitarre, la Stratocaster è un modello di chitarra elettrica progettato da Leo Fender e introdotto nel 1954 dalla Fender Musical Instruments Corporation.

Vieni a immortalare la Sicilia, è un vero paradiso per fotografi, dove ogni scatto racconta una storia millenaria e rivela paesaggi mozzafiato!

Un occhio un obiettivo sulla storia e la cultura.

Prepara la tua macchina fotografica per catturare l'anima della Sicilia.

Un occhio un obiettivo sulla storia e la cultura.

Prepara la tua macchina fotografica per catturare l'anima della Sicilia.

La Sicilia e l'Arte della Stampa: Un Viaggio Tra Cultura e Innovazione

Immaginate un'epoca in cui la conoscenza viaggiava lenta, affidata alla sapienza di monaci amanuensi e alla minuzia dei copisti.

Poi, all'improvviso, un'innovazione rivoluzionaria: la stampa a caratteri mobili.

Immaginate un'epoca in cui la conoscenza viaggiava lenta, affidata alla sapienza di monaci amanuensi e alla minuzia dei copisti.

Poi, all'improvviso, un'innovazione rivoluzionaria: la stampa a caratteri mobili.

Lo Spritz è il celebre cocktail-aperitivo dal caratteristico colore rosso, ormai parte integrante delle nostre abitudini. Ma quanti conoscono lo Spritz Ulibbo, nuovo prodotto premiato nel 2023 al World Liqueur Awards?

Pochi conoscono la storia e l’evoluzione del bitter, l’ingrediente chiave del cocktail, che affonda le sue radici in un passato fatto di erboristeria, spezieri e antichi rimedi medicinali.

Pochi conoscono la storia e l’evoluzione del bitter, l’ingrediente chiave del cocktail, che affonda le sue radici in un passato fatto di erboristeria, spezieri e antichi rimedi medicinali.